「公務員から転職したい!でも…もったいないのかな…」

そう感じる方が増えています。

公務員と言えば、

安定・福利厚生・年功序列・社会的信用といったメリットがあり、

世間一般では「恵まれている」という意識が根強くあります。

しかし、公務員の内情を知ると、

- 仕事が減らないのに、人だけ減らされる

- 残業が際限なく増えていく

- 頑張る人ほどキツく、働かないおじさんほど得をする

- 行政叩きやクレーマー対応とそれに反論できない風潮

といった”公務員のブラック化”が進行しており、心身の不調を訴える人達も増えてきました。

では実際、「公務員から転職する」のはもったいないのでしょうか?

恵まれていると言われる、だけど仕事はどんどん辛くなっていく…

この記事では、「辞めたい」と「もったいないのかも」という気持ちの狭間で揺れ動いているアナタのための判断材料をお届けします。

もったいないと思われる6つの理由と辞めた人たちがたどり着いた答えをこちらの表にまとめました。

“もったいない”とそれに対する考え方を、記事内で詳しく解説していきます。

公務員を辞めるのはもったいない?6つの気になるコト

「もう公務員なんて辞めたい!でも…もったいないのかな…」

そんなことを感じる人が増えています。

この記事では、「公務員を辞めるのは本当にもったいないのか?」という疑問について、あなた自身の答えを見つける判断材料を提供します。

まずは、答えを探す前に“公務員を辞めるのはもったいない”とよく言われる理由6つを紹介します。

ここからは6つの理由をくわしく説明していきます。

「もったいない?」が本当か知りたい方はこちら

もったいない?①:安定|クビにならず、役所は潰れない

公務員といえば、やっぱり“安定”。

民間企業では、業績が悪化すればリストラや倒産も現実に起こります。

一方、公務員は身分が守られ、基本的にクビになることはありません。

しかも、役所が潰れることはまずありません。

※病気休暇が3年を超えると分限免職となるケースもあり、絶対にクビにならないわけではありません。

公務員を辞めた人たちの答えを知る:「安定」をエサに限界まで酷使されてるだけ

もったいない?②:福利厚生が手厚い|入省・入庁してすぐに有休MAX

たとえば、公務員は福利厚生、とくに休暇制度が充実していることで知られています。

たとえば年次休暇は職員になってすぐにMAX20日が与えられます。

一方で民間企業は入社してから年次休暇が与えられるケースが多いようです。

また、民間では育児休暇が2年とされることが多い中、

公務員は3年あるのも大きいメリットです。

そのほか介護休暇や子の看護休暇、ボランティア休暇なども整備されています。

これらの休暇制度をフル活用すれば、民間の比ではない日数の休暇が取れることでしょう。

また、有休以外にも、住居手当や退職手当などの手当が手厚いとも言われています。

ボーナスは民間企業と異なり、不景気においても金額が下がることはほとんどありません。

ただし、手当が少ない代わりに給料が充分が高い企業もあるため、

手当の比較だけで、良し悪しは決められません。

また退職金については、

「給料から天引きしてプールしているだけ」「定年まで縛り付けるためのエサ」という見方もあります。

給料と各種手当を足し合わせて総合的に判断すべきでしょう。

公務員を辞めた人たちの答えを知る:「福利厚生」以上のストレスにさいなまれる

もったいない?③:年功序列|頑張らなくても給料が上がる

民間は、能力や成果が評価される一方で、

公務員の給与は、能力や成果よりも“年数”が大きな要素となります。

自分より、勤続年数が長い部下の方が給料が多い、なんていうことも。

頑張らなくても給料は上がるため、頑張るだけ損、とも言えますが、

とにかく長く続けていくことで、給料が上がっていくのは公務員の大きな特徴の一つです。

公務員を辞めた人たちの答えを知る:「年功序列制」で得するのは”働かないおじさん”だけ

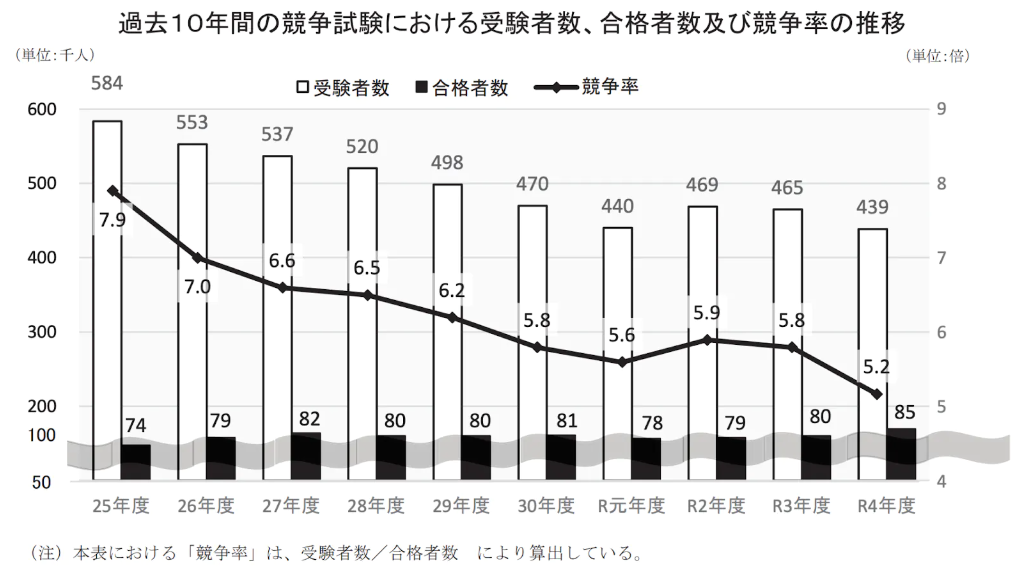

もったいない?④:せっかく狭き門を突破して公務員になったから

公務員になるためには、基本的に「公務員試験」を突破する必要があります。

そして「安定」「福利厚生」「年功序列」の魅力もあり、公務員は人気職。

競争倍率が10倍を超えることもありました。

だからこそ、「せっかく苦労して入庁したのに辞めるなんて」と思ってしまうのは自然な心理です。

特に就職氷河期では、競争倍率が高かったため、世代全体にこの心理が強く残っています。

公務員を辞めた人たちの答えを知る:「せっかく公務員になれたのに…」の心理的ワナ

もったいない?⑤:ローン・クレジットカードが契約しやすい

公務員は、

- クビにならない

- 収入が減らない

- 倒産もしない

ということから、お金を貸しても、最終的にかなりの高確率で回収が可能です。

ですから、お金を貸す側としては安心できるため、ローンやクレジットカードの審査が民間企業のサラリーマンと比べても、かなり通りやすいのです(審査も早い)。

公務員を辞めた人たちの答えを知る:“ローンの組みやすさ”より人生が大事

もったいない?⑥:転職活動しても、いい会社から採用もらえないかも

確かに、今の公務員はブラック化が進んできたとは言え、

もっと年収が低くく、もっと過酷な職場は存在することでしょう。

下を見ればキリがありませんが、

“転職活動が成功して、いい会社から内定がもらえる”なんて保証はありません。

であれば、「まだ恵まれてると思って我慢しよう」と考えるのも一つの手なのかもしれません。

公務員を辞めた人たちの答えを知る:何もしないほうがもったいない

「もったいない?」に対する、辞めた人たちの答え

「公務員を辞めるなんてもったいない」

そう考えてしまう主な理由は、

安定・福利厚生・年功序列などであることが分かりました。

では、本当にそれらは“手放してはいけないもの”なのでしょうか?

私や私が今までアドバイスしてきた人、ネットの声を集めて、

“公務員を辞めた人たちは、どう考えたか?”をこちらの表にまとめました。

ここからは「もったいない?」に対する、答えを詳しく解説していきますので、本当にもったいないのか、あなた自身が考えるヒントにしてみてください。

答え①「安定」をエサに限界まで酷使されてるだけ

たしかに公務員は、法律的にはクビになりにくい身分です。

しかし、現実には次のような状況に心当たりはないでしょうか?

- 仕事が減らないのに、人だけ減らされる

- 残業が際限なく増えていく

- 頑張る人ほどキツく、働かないおじさんほど得をする

- 行政叩きやクレーマー対応とそれに反論できない風潮

こうした環境の中で、雇用は守られていても、自分の心身は守られていないと感じる方は多いはずです。

見方を変えれば、

「クビにならないんじゃなくて、安定をエサに、限界まで酷使されてるだけ」

とも言えるでしょう。

ブラック企業が潰れないのは、社員が酷使されても、ずっとしがみついてくれるからでもあります。

また、公務員も次のケースでクビになる可能性があることにも注意が必要です。

- 病気休暇が3年を超えると分限免職

- 不正行為や事故による懲戒免職

心身の故障や自動車事故は、誰にとっても無関係とも言い切れません。

また、誤解されがちですが、民間企業でも正社員を簡単にクビにすることはできません。

民間企業であっても、正社員を解雇するには次のような3つの厳しい条件が求められます。

- 客観的に合理的な理由がある

- 社会通念上、相当と認められる

- 配転や配置転換の努力が尽くされている

日本では、民間でも充分に雇用が守られており、

公務員の「安定」に絶対的な価値は無いのかもしれません。

公務員は安定と言われるけど、安定しているのは「組織」であって「自分」ではない。倒産の心配はないしクビになることもないが、激務で体を壊すかもしれないし、メンタルやられて働けなくなるかもしれない。本当に大切なのは「安定した個人になること」であり「安定した組織に属すること」ではない。

— やをら@公務員から転職してみた。 (@yaorablog) July 7, 2025

答え②「福利厚生」以上のストレスにさいなまれる

福利厚生は、従業員のメンタルを安定させるための「ガス抜き」です。

その”メンタルの安定”を考えるなら、

単純に福利厚生が多いかどうかだけでなく、次のようなことにも注目したいところです。

- 休暇制度は豊富でも、それが取得できるだけの余裕はあるか?

- 残業やクレーム対応で消耗が激しければ「福利厚生」じゃ間に合わない

- 休みの日も「仕事行きたくない」なんて感情ばかりにとらわれてないか?

- うつにさせられて病気休暇が取れても、それは幸せ?

また、わざわざストレスフルなことをして福利厚生でプラマイゼロにしようとするくらいなら、

最初からストレスを抱えないような苦手な仕事を選ばない、のが合理的な選択と言えるでしょう。

公務員みたいな福利厚生がしっかりした職場から若手中堅が大量が逃げ出してるって現状、幹部は割と本気で何が原因か考えた方がいい。

— キキ (@kiki_koumuin) March 7, 2023

答え③「年功序列制」で得するのは”働かないおじさん”だけ

年功序列制は、全ての人が得できる制度ではありません。

「組織に貢献できない人でも、安心して定年まで勤めあげるための制度」です。

確かに、能力が無くても生活できなくなることは無いため、”安心”は手に入るでしょう。

しかし、裏を返せば次のことが言えます。

- 頑張らなくても昇給できる

- 人事評価が良くても報われにくい

- 激務の部署でも暇な部署でも給料は同じ

いわゆる“働かないおじさん”ばかりが得をする、ということになります。

あなたは、年功序列制で得している側、損する側、どちらでしょうか?

人事が開示される頃だけど、私より何十万?ももらっているベテラン教員がなんの役職にもつかないのが本当に納得いかない。公務員の年功序列制なんとかしてくれ…仕事増やすなら給料も増やしてくれ。給料たくさんもらってる分くらい仕事してくれよ先輩先生よ…

— りゅうさん🍠は保健室のさつまいも🍠🍠🍠 (@l_ultimacena) March 18, 2018

答え④「せっかく公務員になれたのに…」の心理的ワナ

近年、公務員試験の倍率は年々下がり続けています。

にもかかわらず、「せっかく苦労して公務員になったのに、辞めるのはもったいない」と思ってしまうのはなぜでしょうか?

その理由は「サンクコスト効果」と呼ばれる心理的なバイアスにあります。

サンクコスト効果

人は、苦労して手に入れたものは、デメリットがあっても手放さないという心理効果。

映画のチケットを買ったが、それがどれだけつまらなくても、

「せっかくお金払ったんだから…」と最後まで観続け、時間をムダにしてしまうようなこと。

公務員も同じです。

公務員が人気だった時代に、難しい試験を通過し、高い倍率を勝ち抜いて、ようやくなれた公務員という立場は、サンクコスト効果が強く働き、多くの人が辞めたくなくなる心理を持ってしまうのです。

そこでサンクコスト効果の影響を受けずに、自分の思いを見つめられる言葉をご紹介します。

それは…

「過去の自分にアドバイスできるとしたら──

『公務員になった方がいいよ』と言えますか?」

本当にもったいないのは「耐えて耐えて自分の心身を痛め続けること」かもしれません。

仕事つらい

— kaori (@NakaharaKaori) May 2, 2025

やめたい

何年か受けてきて

時の運で合格して

せっかくなった公務員

人間関係で

またダメになる

一年で異動したい

人生難しい

答え⑤”ローンの組みやすさ”より人生が大事

たしかに、公務員はローンが組みやすく、クレジットカードを契約しやすいです。

しかし、人生をささげてまで得たいものかと言うと、そうではないでしょう。

蓄財において、大して有利になりませんし、

世の多くの人は、公務員でなくても家・車・クレジットカードを持てています。

また、審査が完了してから、公務員を辞めるのもアリです。

よって、公務員を続けるかどうか悩んでいても、ローン・クレジットカードは重要視する必要は無いのではないでしょうか。

私は正社員として働いた経験が今の職場だけなので、民間(大企業除く)と比べた公務員のメリットとか言われても、実感ないんですよね…

— 白井さわ (@sirai_sawa) June 13, 2025

社会的信用が高いからローンが通りやすいらしいというのも、ローンを組むような高額の買いものをしたことないし今後もする予定ないし。

答え⑥何もしないほうがもったいない

たしかに、転職活動に「100%成功する保証」なんてありません。

希望の企業に出会えるかどうかも、内定がもらえるかどうかも、やってみなければ分かりません。

しかし──

公務員からの転職を成功させた人たちは、全員がチャンスを掴もうと動いた人達です。

限界まで酷使され、

頑張りに対する対価は与えられず、

メンタルを削られ、

このままでは何十年も縛り付けられる。

そんな職場に未来を感じられない、付き合っていられない、

よりよい人生を掴んでいきたい、と一歩を踏み出したのです。

特に40代・50代になると、転職活動の難易度が高まります。

責任ある立場になり、ギリギリまで耐え続け、心身を壊し、

“公務員をやめた方がいいかも?”から、

“もう限界”に変わったときには、

打つ手が無くなっているかもしれません。

一方で20代・30代は転職しやすい傾向があります。

そして転職活動はノーリスク。

納得いくまで転職活動する。

やりつくしても、いい企業から内定が得られなければ、それだけの話。

”器じゃなかった”とある種の達観をして、公務員人生に戻ればいいのです。

さらに、もし転職して仕事が気に入らなければ、

また公務員に戻ってしまえばいいのです。

公務員界隈はどこも人手不足ですから、経験者は大歓迎で、戻るのは難しくないでしょう。

可能性があるなら賭けてみる。

今あなたのもとに、もっと良い可能性が生まれているのなら、そのチャンスを掴まない手はありません。

どうしても転職する自信がない、でも諦めたくない、という方はコチラの記事も参考にしてみてください。

30代公務員でも転職できる?最新事情とよくある不安に徹底回答

転職は“我慢できない人の逃げ”じゃない。

— @転職の裏側ちゃん (@bijin_HRnote) June 26, 2025

“自分を大事にする選択”です。

合わない職場で潰れるくらいなら、動くべき。

家族から「もったいない」と反対されたときの対策

公務員本人ですら、「もったいないかも」と思うのですから、

事情を知らない家族は、もっと「もったいない」と思うでしょう。

「あなたの人生だから、他者の意見なんて無視しましょう」と言いたいところですが、

やはり家族には理解してもらいたいもの。

ですから、家族から反対された場合の対策をお伝えします。

まず「もう限界。辞めたい」などと伝えてしまうのは、

実はかなり反対にあいやすいNG行為です。

なぜなら、家族や親にすれば「恵まれた立場からドロップアウトし、恵まれてない立場へ行きます」と言っているようにしか聞こえないから。

「窓際族でも病休でもほっといても居座れるんだから、甘えてる!しがみつけ!」とも思われてしまいがちです。

この記事を見せても良いですが、実情をリアルに感じられない家族にとっては、これもあまり響かない可能性が高いです。

そこで伝え方を変えてみましょう。

「振り落とされそう…もうダメ」では家族は「しがみつけ!」と言いたくなりますから、

「良い企業から内定もらえたら転職するかも」と言っておくのです。

実際あなた自身も、そう行動するはずでしょう。

そう言っておくと、

相手も「そう、まぁ頑張ってみたら(できなくても損しないし、頑張るのは本人だし、棚ぼたあればオイシイし好きにさせとこ)」と言ってくれるものです。

まとめ|「もったいない」と感じたとき、本当にもったいないのは何かを考えてみよう

公務員を辞めるなんてもったいない。

安定、福利厚生、ローンの信用…そう言われる理由はたくさんあります。

一方で辞めた人たちは、”もったいない”にこのような答えを出してきました。

公務員を辞めて「もっと自分らしく働けるようになった」と感じている人たちが、

口をそろえて言うことがあります。

「あのまま動かなかった方が、よっぽど“もったいなかった”」

この記事を読み終えたあなたは、もう気づいているはずです。

“もったいない”かどうかを決められるのは、他人でも公務員ブランドでもなく、あなた自身の納得感だということに。

転職活動が成功する保証はありません。

でも、納得しないまま“我慢し続けること”こそが、いちばんの損失です。

小さくても構いません。

納得するための行動を、今日から始めてみてはいかがでしょうか

どうしても転職する自信がない、でも諦めたくない、という方はコチラの記事も参考にしてみてください。

30代公務員でも転職できる?最新事情とよくある不安に徹底回答

コメント